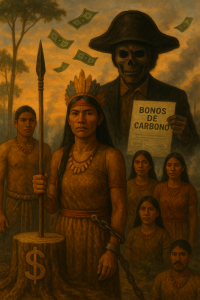

La Red de Mujeres Indígenas Defensoras de la Cuenca Amazónica (en adelante la Red) se formalizó en el 2021 con el apoyo de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Actualmente, los bonos de carbono son uno de los asuntos por comprender por parte de esta red, ya que la Amazonía se ha visto trastocada por actores como los “Estados Unidos de Kailasa”, quienes, haciéndose pasar por un gobierno, han venido creando convenios de cooperación bilateral de “arrendamiento perpetuo” con los pueblos indígenas de la Amazonía Ecuatoriana y Boliviana. Así, en este artículo se sostiene que para la Red, la experiencia actual con el Estado ficticio evidencia que los bonos de carbono no están garantizando la autonomía de las comunidades indígenas amazónicas, ya que los Estados amazónicos: 1) no han adoptado marcos regulatorios efectivos para la certificación, registro y comercialización de bonos de carbono y; 2) esta dificultad está generando la vulneración del consentimiento previo, libre e informado, lo que da lugar a conflictos interétnicos e interculturales. Para desarrollar esta afirmación, se presenta la conceptualización de los bonos de carbono propuesto en las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Posteriormente, se introduce el caso del Estado ficticio Kailasa y su impacto en algunos de los países amazónicos y los pueblos indígenas en el marco de los riesgos del financiamiento climático[1]. Finalmente, se discuten las aproximaciones preliminares que ha tenido la Red de COICA frente al caso Kailasa.

En las negociaciones del Protocolo de Kioto[2] se estableció que los países industrializados trabajarían en la estabilización de las emisiones de GEI(1). Para este propósito se crearon: el mecanismo desarrollo limpio (MDL), el mecanismo de acción conjunta (AC) y el comercio internacional de emisiones. En países Latinoamericanos el MDL[3] es el que más se utiliza, ya que permite que países con compromisos de reducción de emisiones financien proyectos en países en desarrollo(2). En esta lógica los bonos de carbono son la unidad de medida de la reducción de emisiones de GEI generadas por los proyectos MDL[4]. Estos bonos pueden ser negociados y vendidos en mercados de carbono y su objetivo es crear incentivos para que empresas y gobiernos reduzcan sus emisiones[5].

Según el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, “entre los riesgos para los derechos humanos que son más habituales en el contexto de la financiación verde, cabe citar los desalojos y el reasentamiento forzoso, la falta de consultas sobre el uso de la tierra y los mecanismos de decisión, la degradación ambiental, la escasa información que se facilita sobre la gobernanza de los recursos naturales y las deficiencias de las evaluaciones del impacto ambiental y social”(3). Para DeJusticia estas falencias se producen al no existir regulación de estos mercados, lo que, a su vez, limita el acceso a la información y la transparencia que deben tener las gestiones ambientales en los territorios[6]. Uno de los casos recientes que hace evidente los riesgos mencionados anteriormente es la aparición de los “Estados Unidos de Kailasa”[7]. Este “Estado” está creando convenios de cooperación bilateral con pueblos indígenas amazónicos que establecen “arrendamientos perpetuos” en los que la cesión del territorio es irrevocable (4).

Estos convenios se han implementado en Paraguay, Ecuador y Bolivia. Según Mongabay, en Bolivia 20 personas representantes de esta nación ficticia están siendo investigadas por estafa a dirigentes indígenas con quienes acordaron el “alquiler” perpetuo de sus tierras en baure, cayubaba y los esse ejja (5). El Periódico El Deber obtuvo los documentos que muestran cómo uno de los representantes del pueblo baure en Beni firmó, en septiembre de 2024, un acta de consentimiento para conceder el “arrendamiento perpetuo” de 60.000 hectáreas de ese territorio por 108.000 dólares anuales[8]. En septiembre del mismo año los cayubaba también firmaron una concesión perpetua e irrevocable de 31.000 hectáreas de terreno destinadas a la conservación de la biodiversidad endémica a cambio de un pago anual de 55.800 dólares (5). Finalmente, el tercer contrato en Bolivia se firmó en noviembre de 2024 con el pueblo esse ejja del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), entre los departamentos de Pando y Beni, por más de 390.000 hectáreas con pagos anuales de 28.107 dólares(5). Según el alcalde del municipio de San Rafael, en Santa Cruz, Jorge Vargas, Kailasa también intentó contactarlo para ingresar al área protegida de San Rafael, con el fin de ejecutar negocios de mercado de carbono[9].

Aunque los bonos de carbono se han venido implementando ampliamente en América Latina desde la puesta en marcha del Protocolo de Kioto, para la Red fue una sorpresa escuchar sobre este tema y los problemas que se han causado en países amazónicos por la llegada de los “Estados Unidos de Kailasa”. Sobre esta situación, Fany Kuiru, coordinadora general de COICA y una de las fundadoras y voceras de la Red de Mujeres Indígenas Amazónicas, sostiene que el Estado ficticio que ha afectado a países como Ecuador y Bolivia es de gran preocupación para los pueblos indígenas. Esta lideresa indígena considera que, aunque Kailasa es un problema actual, el despojo de las tierras es parte de las violencias históricas contra los pueblos indígenas, por lo que esto hace parte de los discursos que tienen este propósito, ocultándose bajo la idea de la conservación ambiental gracias a la invención del financiamiento para la mitigación al cambio climático(6). Algunas de las preguntas que se están haciendo desde COICA y la Red son: ¿Qué retos pone Kailasa a la regulación jurídica nacional e internacional de los bonos de carbono?¿Cuáles han sido las medidas jurídicas que se han tomado en los países amazónicos afectados por Kailasa?¿Cómo se están comunicando estas medidas a los pueblos indígenas amazónicos? ¿Qué recomendaciones y pasos a seguir, por parte de los Estados, tienen los pueblos indígenas amazónicos frente al caso de Kailasa y empresas internacionales que están interesadas en los bonos de carbono en la Amazonía? Dichos cuestionamientos, muchos de ellos aún sin respuestas oficiales por parte de los Estados, evidencian que los países amazónicos no tienen marcos regulatorios claros sobre los bonos de carbono que propendan por los derechos de los pueblos indígenas.

En conclusión, Kailasa es un caso que alerta a los pueblos indígenas amazónicos sobre las alternativas que se están creando en el marco de la jurisdicción internacional de cambio climático frente al problema de las emisiones de GEI. Actualmente los bonos de carbono y los impactos de piratas del carbono como Kailasa son temas de análisis e investigación por parte de la Red y de COICA para poder acompañar y asesorar a los pueblos indígenas y a sus lideresas y líderes sobre las limitaciones, los retos y las posibilidades de los bonos de carbono para la Amazonía. Kailasa además de representar un gran reto para los pueblos indígenas de los 9 países que comparten los territorios amazónicos, también representa una alerta para los Estados. Esto se debe a que sus jurisdicciones no tienen regulaciones claras para la certificación, registro y comercialización de los bonos de carbono, lo que está generando nuevos conflictos por los territorios que tienen como base la vulneración del consentimiento previo, libre e informado para realizar cualquier acción en territorios indígenas amazónicos.

* Candidata a doctora en Derecho, estudiante de la Maestría en Género del CIDER, Magíster en Construcción de Paz, Magíster en Derecho Internacional y Politóloga de la Universidad de los Andes. Investigadora Asociada de la Universidad Andina Simón Bolivar, Quito; Investigadora Asociada del Instituto de Estudios Interétnicos y de Pueblos Indígenas de la USAC, Guatemala; Investigadora Junior del Macrocaso 08 de la JEP; Directora de la Fundación Grothendieck y Docente de la Academia de Cambio Climático y Derechos Humanos de la Fundación Grothendieck.

[1]Los mecanismos de financiamiento climático son las diferentes formas en que se movilizan recursos financieros para apoyar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Estos mecanismos pueden ser públicos, privados o de origen mixto, y abarcan una variedad de instrumentos como donaciones, subvenciones, bonos verdes, mercados de carbono, préstamos y garantías.

[2] Acuerdo internacional vinculante de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),

[3] a través de proyectos, en países como el nuestro transfieran certificados de reducción de emisiones (CERs por sus siglas en inglés) a los países que se encuentran listados en el Anexo B de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Es decir, países desarrollados y con economías en transición que adquirieron un compromiso cuantificado de limitar sus emisiones de GEI. El MDL permite también la posibilidad de transferir tecnologías limpias a los países en desarrollo. Al invertir los gobiernos o las empresas en estos proyectos MDL reciben CERs (uno de los tres tipos de bonos de carbono) los cuales pueden adquirir a un menor costo que en sus mercados y simultáneamente logran completar las metas comprometidas (2).

[4] Un bono de carbono equivale a un permiso para emitir una tonelada de CO2 o su equivalente en otro GEI.

[5] La compra de bonos de carbono financia proyectos que reducen o eliminan emisiones, como reforestación, energías renovables y proyectos de eficiencia energética.

[6] El seguimiento a los bonos de carbono, al estar en el ámbito de los contratos privados, atraviesa una serie de obstáculos entre los que se destacan: cláusulas de confidencialidad, contratos en idiomas que los pueblos indígenas que los suscriben no entienden y, además, la resolución de estos conflictos se da en instancias privadas de arbitraje.

[7] El Periódico El Deber afirma que este grupo dice ser fundado en el 2019 por el gurú hindú Nithyananda Paramashivam en una “isla comprada a Ecuador, y cuenta con dos mil millones de hindúes practicantes entre su población. Asimismo, este grupo afirma tener una bandera, una constitución, un banco central, un pasaporte y un emblema”(3)

[8] El arrendamiento se establece por un período de mil años que se renueva de forma automática y perpetua y que autoriza a la gente de Kailasa a explotar los recursos naturales que están en ese territorio.

[9] Sobre estos casos el director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Miguel Vargas, afirma que “la incursión de los integrantes de Kailasa obedece a una estrategia para captar bonos de carbono, que consiste en lograr fondos internacionales a cambio de mantener los sitios intactos” (5). Para Vargas esta situación surge en el nuevo contexto de apertura de Bolivia al mecanismo de mercado de carbono, pues los convenios entre Kailasa y los pueblos indígenas plantean crear áreas para conservar el bosque frente a la deforestación y el desarrollo de actividades extractivas.

Referencias

(1) Naciones Unidas. (1997). Protocolo de Kioto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf

(2) López-Toache, Vania; Romero-Amado, Jorge; Toache-Berttolini, Guadalupe; García-Sánchez, Silberio. Bonos de carbono: financiarización del medioambiente en México Estudios Sociales, vol. 25, núm. 47, enero-junio, 2016, pp. 191-215 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. Hermosillo, México.

(3) Dejusticia, (27 de febrero de 2025). Denunciamos el riesgo de un mercado de bonos de carbono sin regulación. https://www.dejusticia.org/audiencia-cidh-bonos-de-carbono-afectan-comunidades-en-amazonia/

(4) El Deber. (16 de marzo de 2025). Estado ficticio tienta a indígenas bolivianos para que alquilen sus territorios por mil años. https://eldeber.com.bo/pais/estado-ficticio-tienta-indigenas-para-que-alquilen-sus-territorios-por-mil-anos_506807/

(5) (31 de marzo de 2025). Kailasa en Bolivia: emisarios de nación ficticia son expulsados por estafar a pueblos indígenas con contratos de arrendamiento de más de mil años. https://es.mongabay.com/2025/03/kailasa-bolivia-expulsados-estafar-pueblos-indigenas-contratos-arrendamiento/

(6) Entrevista con Fany Kuiru en marzo de 2025.

(7) Imagen hecha con IA-Chat GTP (2025).